昆明婚姻危机中私人保镖的守护价值

连续三周的阴雨让翠湖边的长椅积着水洼,李女士攥着那张私人保镖的名片犹豫要不要拨号。在昆明这座春城,婚姻危机引发的肢体冲突报案量去年上升了18%,她不是唯一面临安全威胁的人。当情感裂痕演变为实质威胁时,专业安保力量成了特殊时期的重要防护屏障。

上周五发生在北市区某小区的案例就很典型。丈夫持械闯入分居妻子的住所时,提前部署的安保团队在楼道完成拦截。这个三人小组采用标准对峙阵型:主谈判员保持两米安全距离沟通,两侧队员监控肢体动向。他们用身体形成的缓冲带,给110民警争取到关键的12分钟响应时间。

专业团队的操作流程比普通人想的更细致。接到委托后48小时内,安保顾问会完成三个核心评估:梳理双方冲突史中的暴力记录,排查常用路线的监控盲区,甚至分析当事人社交媒体上的情绪表达。这些细节决定后续配置单人随卫还是小组布控,毕竟每增加一名队员,每月成本就要多出上万元。

实际操作中最考验人的是分寸拿捏。去年在官渡区处理过离婚纠纷的王队长有体会:“咱们既不能变成当事人的打手,又要确保形成有效威慑”。他带的队员会在客户住所玄关处放置专用记录仪,既留存证据又避免侵犯隐私。遇到对方情绪激动时,队员统一用“请保持安全距离”的标准化警示语,这比直接肢体接触更不容易激化矛盾。

法律边界始终是服务中的红线。正规机构接单前必须查验法院出具的《人身安全保护令》,委托书里也明确限定工作范围。有家西山区机构就因队员在冲突中推搡对方,被法院判定超出必要限度而担责。现在成熟团队都会配备法律顾问,每周更新昆明本地涉及家暴案件的裁判要旨。

费用构成其实挺透明。基础套餐通常包含每日8小时随行保护,月费在1.5万到2万间浮动。需要24小时值守或处理持械威胁等高风险状况,价格会上浮40%左右。有些客户会惊讶于设备支出占比,比如那套能同步录音录像的便携式警报装置,单次充电就能持续工作15小时。

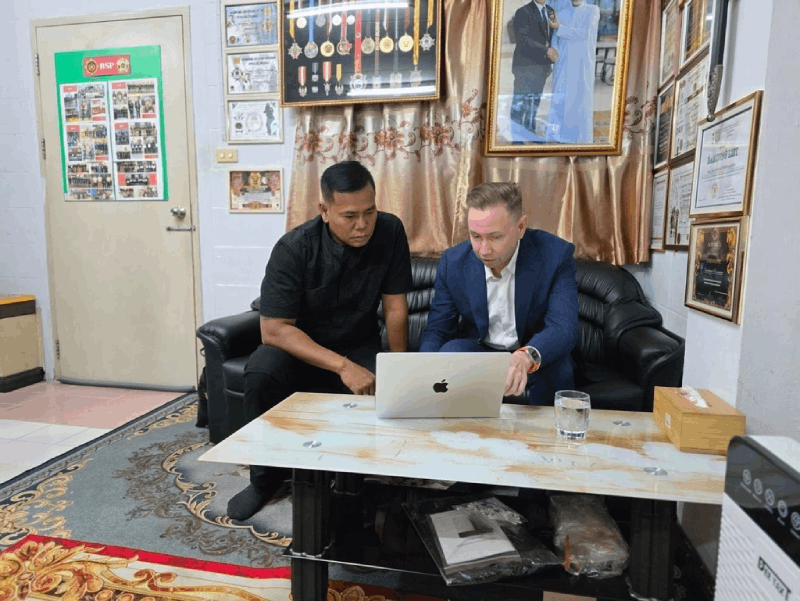

选择服务机构时得睁大眼睛。去年昆明市场监管部门查处过三家无资质运营的“黑保镖”,他们连基本的急救证书都没有。正规机构办公场所都挂着《保安服务许可证》,队员持证上岗率必须达100%。最好实地考察下他们的装备室,合规的防刺服内侧应该有清晰的质检钢印。

这些专业人士如同移动的避风港,在风暴来临前筑起物理屏障。当婚姻走到需要第三方介入安全的阶段,合理利用专业力量既是权利也是智慧。昆明的家庭冲突干预体系正在完善,这类特殊安保服务作为补充手段,值得被更多身处困境的人了解。